如何挑选食用盐

盐是我们生活中必不可少的调味料,每天都会用到,但是大部分人都没有注意过盐的配料表。食盐分很多种,从分类上来说有井盐、海盐、池盐、岩盐等,我们平时吃的精制盐是从湖、海、矿井等地方提取出来的,无论是从什么地方提纯出来的我们最后获得的都是氯化钠,没必要纠结产地。

但是从配料表来看,除了氯化钠,他们还有低钠、加碘、抗结剂等区别。

那么

对着这些配料表

我们又该怎么选择呢?

一

抗结剂

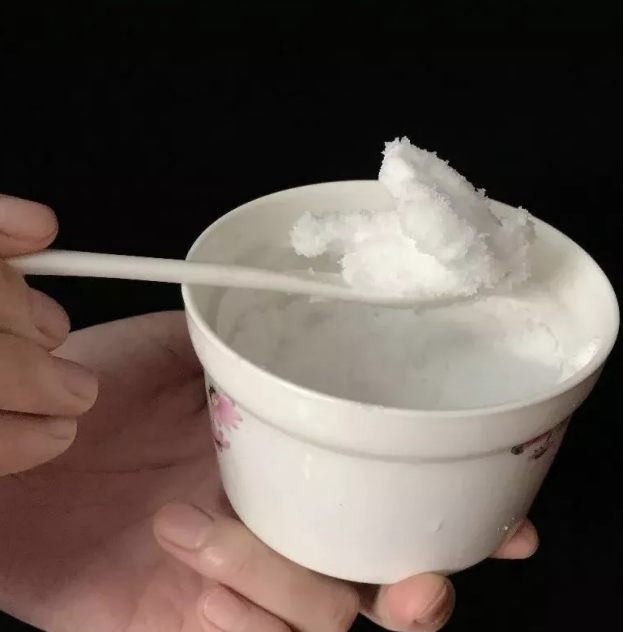

食盐易吸收空气中的水分而发生板结现象,不方便使用。

但加入抗结剂后使食盐的板结结晶状态发生转变,从而保持松散状态,不易板结,更方便控制食盐的摄入量。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)中允许添加的抗结剂种类有亚铁氰化物(亚铁氰化钾、亚铁氰化钠)、柠檬酸铁铵、二氧化硅、硅酸钙、酒石酸铁。国内常见的抗结剂种类是亚铁氰化钾、柠檬酸铁铵。

抗结剂作为食品添加剂的使用受到严格控制,在经过急性毒性、慢性毒性、致畸、致癌等多个方面的测试和评估后,推算出人在终生每天摄入情况下的安全剂量,对人体基本无害。

添加抗结剂本质是为了防止食盐受潮结块,如果能妥善保管,使用时可以控制加盐量,当然可以选择不含抗结剂类的食盐。

二

加碘盐和无碘盐

碘是合成甲状腺激素必不可少的重要原料。

◆ 缺乏

缺碘会导致甲状腺功能不足,引发甲状腺肿大(俗称“大脖子病”),胎儿期和儿童期缺碘还可能导致智力发育障碍。

◆ 过量

长期碘摄入过多会导致甲状腺激素水平升高,从而引发甲亢。另一方面也可能干扰甲状腺激素的合成,导致甲状腺功能减退。

加碘盐主要是为了预防大脖子病,只要不是经常吃海产品的人,大部分都会缺碘。无碘盐更倾向于甲亢患者、生活在高碘地区、碘过敏或特殊疾病患者这类医生建议避免额外碘摄入的人群食用。

中国营养协会推荐:健康成人碘摄入量为120ug/d,最高可耐受量为600ug/d。国内加碘盐每克含碘约为20ug,每天吃6g碘盐能获得120ug的碘,再加上食物、饮水,碘量就正好满足需要,也并不容易超标。

是否需要加碘盐主要取决于你的甲状腺功能是否正常。当然,大部分人甲状腺功能正常,更适合加碘盐。如果你无法看懂甲状腺功能报告的话,在选择加碘不加碘的问题上可以直接询问医生。

三

低钠盐

低钠盐就是加了氯化钾的精制盐。氯化钾具有咸味,但它的咸味更为突出和刺激,可以说咸的发苦,当氯化钾和氯化钠配比合理,低钠盐就能和普通盐一样有咸味,但比普通盐中氯化钠摄入量更少。

我们国家提倡减少食盐的摄入量,《中国居民膳食指南(2022)》就明确指出成年人每日食盐摄入量应控制在5克以内。高钠低钾膳食是引起高血压、脑梗的一个很重要的原因,低钠盐有预防高血压的作用。但是在《GB 2721-2015》中可以看到,低钠盐的产品标签中需要标明;“高温作业者、重体力劳动强度工作者、肾功能障碍者及服用降压药物的高血压患者等不适宜高钾摄入的人群应慎用。”

为什么高血压患者又要慎用呢?

在《中国高血压防治指南(2024年修订版)》中,我们可以看到有些高血压患者的用药属于保钾利尿剂,钾摄入多了、排除少了,自然容易高血钾,所以让你慎用,还有一类药是排钾利尿剂,那低钠盐就是合适的。所以说不是低钠盐不适合高血压患者,而是可能会导致高血钾。所以高血压患者可以在咨询医生后,选择使用食盐类型。

除开以上特殊情况,低钠盐是一个不错的选择。但是要注意,低钠盐不是没有盐,只是放同量盐的情况下,钠的摄入量会更少,更健康。

除了这些,市场上还能发现竹盐、雪花盐、粗盐、玫瑰盐等等。这些盐是商家加入了新的概念,丰富了用盐方式,但本质上我们需要注意的是盐是否加碘,是不是低钠盐,有没有加抗结剂,根据自身身体情况和需求来选择。

那么,大家现在会挑选食盐了吗?

参考文献:

[1]赵伦秀,陈俊,陈勇.绿色食用盐的推广应用[J].中国井矿盐,2012,43(01):44-46.

[2]中国高血压防治指南修订委员会,高血压联盟(中国),中国医疗保健国际交流促进会高血压病学分会,等.中国高血压防治指南(2024年修订版)[J].中华高血压杂志(中英文),2024,32(07):603-700.DOI:10.16439/j.issn.1673-7245.2024.07.002.

[3]徐欢欢,汪姣玲,樊振南,等.我国食用盐的开发与研究现状[J].食品工业,2022,43(04):243-246.

[4]食品安全国家标准 食品添加剂使用标准:GB 2760-2024

[5]食品安全国家标准 食用盐:GB 2721-2015